| ベナン・ヴードゥー教の祭礼 |

過去の特集を見る>> |

フォンの商品(をみる>>

ベナンの地図を見る>>

|

| 〜フォンとは〜 |

サハラ・サヘルの南に広がる熱帯アフリカ。西アフリカはベナンの熱帯地方に暮らす農耕民族フォンはかつてこの地に強大な軍事国家ダホメー王国を築いた。現在でもフォン人はベナン最大の人口を抱える民族集団であり、ベナンの政治、経済に強い影響力を持つ。

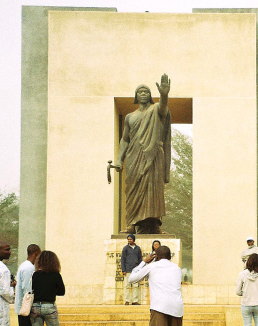

ベナン共和国・アボメー市。

ダホメー王国実質上最後の王ベハンジンの像。手を突き出し

てフランス植民地軍の侵攻を食い止めようとしている。 |

17Cアボメーを中心にして興ったフォン人の国アボメー王国は初期にはまだ東方の大国ベニン王国、ヨルバ諸国の中で最大のオヨ王国の朝貢国のひとつに過ぎなかった。三代目のウェグバジャ王の代からダホメーの本格的な歴史が始まる。近隣のダンという王国(もしくは王)を攻め滅ぼした際、ダン王の死体の腹から木が生えてきた(もしくは死体の腹に木の種を植え付けた)。以後アボメー王国はこの故事(→この故事を描いたアップリケを見る)にちなんでDan Xome(ダン・コメ:ダンの腹という意味)、さらに転じてダホメーと呼ばれるようになった。

第五代王アガジャはウィダ等の沿岸部都市国家を征服。ヨーロッパ勢力と直接奴隷貿易を始めた。奴隷と交換した銃器を使い近隣諸国で奴隷狩りを行う、その奴隷をさらにたくさんの銃と交換するという交易システム、軍系統に基づいた行政システムがうまく作用し、西アフリカ屈指の軍事力を誇る強力な王国に成長し、第九代ゲゾ王の時代に最盛期を迎えた(東方のオヨ王国からの圧迫に対抗するため軍事国家化せざるを得なかった面もある)。

ダホメー王は国家そのものであり、王は国民に対して直接的な支配権を持つなど、アフリカ(少なくとも西アフリカ)の王国の中では他に例を見ないほどの絶対的権力を持っていた。王と王家の繁栄、つまりダホメー王国の繁栄を維持するために毎年多数の生贄(人間:戦争捕虜などを用いた)を捧げる儀式がおこなわれていた。 |

ダホメーの王は各々の事績に基づいた紋章(→歴代ダホメー王の紋章を見る)を持つが、ダホメーの王権そのものを象徴する紋章としてはたくさんの穴が開いた水がめが用いられ、王権=国家の生命力を水がめの中の水にたとえた。水がめに開いた多数の穴は国家の危機を表していて、比喩的な意味ですべての国民が穴に指をあてがうことが要求された。つまりフォン人の王への忠誠、王権の下でのフォン人の結束を意味するこの紋章はダホメー王国の強大な王権と王の直接支配という体制を象徴するものであった。

現在のベナン中部から沿岸部一帯を支配し最盛期には東方の強国オヨ王国などにも侵攻を繰り返し、女性兵士のみで構成されたアマゾネス軍団(男性兵士より強かったらしく近隣諸国に恐れられていた。現在のベナンの女性は特に気が強かったり獰猛だということは無い、と思う.・・・)や、多くの生贄(人間を含む)を奉げる血腥い祭儀を行うことでも知られていたこの王国は、ゲゾ王の死後、周辺諸国の圧迫や植民地勢力の侵攻にさらされた結果徐々に衰え、1894年にフランス軍により滅ぼされた。

またフォン人の土地はヨルバ諸国と並んでヴードゥー教発祥の地としても知られている。ヴードゥー教とはフォン人、ヨルバ人などの間で広く信仰されている、多数の神々(Vodun)からなる万神殿(パンテオン)を持つ多神教。本来神を意味する「Vodun/ヴォードゥン」と呼ばれていたが、この地域の人々が奴隷として連れて行かれた先のカリブ諸国で独自の発展を遂げ名前も「Voodoo/ヴードゥー」へと転訛し、現在ではその名前のほうがよく知られている。

至高神としてマウ・リサという神がが存在するものの、信者の信仰の対象は日常の事柄にかかわる神々に集中していて、それぞれの事柄(生死、病気、豊作、雨乞い、商売繁盛などなど・・・)を司る様々な神が信仰されている。神々への祭礼として、生贄(鶏、羊など)や激しいダンス、トランスを伴う多様な儀式や呪術を行うことで知られていて、主要な神々はそれぞれの信者や結社を持っていることもある。

主な神として、レグバ(道の神・トリックスター)、シャンゴ(雷神)、オグン(鉄と戦いの神)、エグン(死神)、などが挙げられる。他にも地域限定の神々などがいて正確な数はわからないが数百の神がいるともいわれ、しばしば道端などでも小さな呪物を置いた小さな社を見かけることができる。 |

ベナン・ウィダ市。神聖な森の中にあるヴードゥーの社。

左に尾を咥えた蛇の像が見える。 |

|

フォンの商品をみる>>

|

| 〜フォンの工芸〜 |

豊かな歴史と独自の宗教を持つフォンはダホメー王国の時代に宮廷美術として花開いた豊かな工芸文化を持つことでも知られている。日本にもよく紹介されているスーダン諸民族(バンバラ、ドゴン、グルンシなど)やコンゴ諸民族(バコンゴ、バルバ、バクバ、ファンなど)と一線を画す彫刻文化。有名なベナンのアップリケ、アフリカでもとっとも美しいといわれているひょうたん細工。さらにはヴードゥー教にかかわる宗教芸術など、多彩にして豊穣なフォンの工芸文化の一端をここに紹介する。

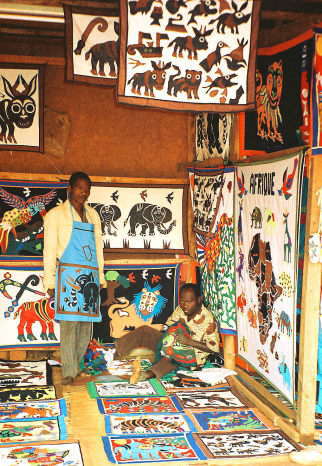

ベナン・アボメー市。ベナン名物アップリケを作るおじさんたち。ド派手な

色布をつかい様々なモチーフを描き出していく。 |

ダホメー王国の時代、フォンの工芸は王宮美術として発達した。王宮の壁を飾った浅浮き彫り(日本のコテ絵のようなもの。王国の歴史、王の紋章、事績などをかたどった)は特に有名で、現在でもダホメー王国の首都だったアボメー市内では民家の壁などに見ることが出来る(なかなか芸術的に優れたものも多いが壁をくりぬいて日本に持ってくる訳にはいかず、ここに紹介できないのが残念である)。

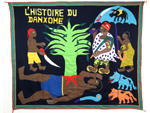

王国の軍旗、葬列の旗として製作の始まったベナンのアップリケは現在ではベナンの名産品として広く知られている。現在では花鳥風月などを描いた極彩色のアップリケが有名であるが、もともとは軍旗、葬送の旗として戦いの場面、王国の歴史、故人の事績などを比喩的な象徴をを用いて描くものであった。そのため古い作品では描かれている一つ一つのものが何らかの事物を象徴し、フォンの象徴論に従って見れば一枚の旗に一編の物語を読み取ることも可能であり、現在もこの系統の(王の紋章、王国の歴史などを描いた)アップリケもつくられている。

フォンをはじめギニア東部(ギニア湾諸国東部:ガーナ、トーゴ、ベナン、ナイジェリア)の森林地帯の民族の造る彫刻(木彫)は、木を燻さない(黒くしない)、派手な彩色を施す(特に制作年代の新しいもの)、などスーダンやコンゴの諸民族のものと一線を画した特徴を持っていることが多い。特にフォンの彫像は細長い頭、アーモンド型の目、比較的写実的な、曲線を多用した描写などが特徴といえるだろう。洗練された宮廷美術としての彫刻、主にヴードゥー教の神々の像などをかたどる民間工芸の2つの系統の彫刻があり、それぞれ美しい作品を生み出している。 |

フォンは王の紋章や寓意的なモチーフを様々な工芸品に施すことで知られているが、精緻な線刻でそれらのモチーフを施したひょうん容器は全アフリカのひょうたん細工の中でも最も美しいといわれ、かつては王宮でも使用されていた。

|

〜華やかな王宮文化と神秘的なヴードゥー教に彩られたフォンの工芸文化。

熱帯アフリカに花開いたフォンの工芸品の数々をお楽しみ下さい〜 |

フォンの商品をみる>>

|

| おすすめ商品 |

(ヴードゥー:戦の神)

ベナンアップリケ(大)

フォン

¥14700

|

ひょうたん小物入れ(線刻・大)

フォン

¥4830

|

(ミニランチョンマット8枚付)

手織りテーブルクロスセット

フォン

¥18900

|

ひょうたん小物入れ(線刻・中)

フォン

¥3150

|

ダホメー王国歴史絵巻

ベナンアップリケ

フォン

¥36750

|

(ライオン)

ベナンアップリケ(中)

フォン

¥4800

|

フォンの商品をみる>>

*フォン特集は2008年4月末日をもって終了しました |